海を越えてともにつくる。バリ島マス村と美郷町、30年をかけて描くこれから

「この町で暮らしていく人たちが楽しく生きていけるところにしたい。自分自身が、楽しく生きていきたい」。1991年に見つけた一つの手掛かりは、バリ島マス村にありました。

交流のはじまりから32年、正式に友好協定を交わしてからは30年を迎える美郷町とバリ島マス村の関係。それはいま、美郷町を日本でたった一つの町たらしめ、また町の未来を考えていく一つの大きな土台になっています。互いの文化と経済の発展に取り組むいわゆる地域振興の姉妹都市交流ですが、その名だけには納めきれない関係を、根を下ろすように築いてきました。

そこには、あまり知られていないはじまり、町にあった関係の数々と、そして静かに繋げた途切れかけの数年があります。

遠いけれど、いつでもそばにある場所。そんな小さな繋がりをいくつも紡いできたから、ともに未来を描く今日があるのです。

違いも祈りも、普通にそこにある町

「いまではね、夕方6時の鐘を鳴らしにみんなで行ったりしていますよ」。みんな、とは、役場の職員の方と、この町の5人目となるバリ島マス村からやってきた技能実習生のこと。時々、その研修生が出勤前に“お祈り”をしてきたことがわかる日もあるといいます(米粒を額につけているのだそう。バリ島の暮らしには、儀礼をなにより大切にする文化があります)。

そんなふうにこの美郷町の今日の生活にはバリ島の文化を纏う人がともに暮らしています。バリ島という文化と人がこの町に根をおろしていくまでにかけてきた時間は、30年以上。途切れるかもしれない、という数年もありました。

すべてのきっかけは、山の谷を蛇行して町を貫いて流れる江の川でした。普段は穏やかにそよぐこの川も、町の歴史をみれば数々の猛威をふるってきた跡があります。

その江の川を活かし「カヌーの町」として外へと伝えていくことはできないか、と1982年に邑智町(現美郷町、以下、美郷町で統一)が国体のカヌー競技(レーシング)開催地となったこと、地元高校のカヌー部の活躍もあって、本格的にそう考えていくことになります。その実りとして、カヌーを目的に移住する人もいるほどに。いまここにあるものをうんと活かす――美郷町に流れる骨太なバイタリティの源を感じます。

1991年には、ふるさと創生事業*として町に「カヌー博物館」を設立。そして「設立記念に、世界の船を集めて催しをしてみるのはどうか」という案が飛び出します。「カヌーはどうだろうか」。そこに浮上してきたのが「バリ島」でした。

*ふるさと創生事業 1988〜89年にかけて、地域振興のため全国の市区町村に一億円を交付した政策。

縁が連なっていく。はじまりのとき

「カヌーが本当にあるのかどうか、バリ島まで見に行きました。あるとは聞いてはいたけれど、疑心暗鬼。インターネットなんかもないでしょう、当時は」とは、美郷町とバリ島の交流の原点にいた、烏田正輝さん。美郷町役場の元職員で、現在は担い手のなくなった中山間地の遊休農地を活用する事業をおこなっています。

「カヌー、ちゃんとありました。海沿いに、だあーっと」。はじめて目にしたのはジュクンという、漁をするためのカヌーでした。制作のための木材伐採にも立ちあい、早朝3時の真っ暗闇のなか地元の漁師が沖に出る時間にあわせて行き、自らも乗り込む。「波がきて、ひいていくタイミングでカヌーを海にだす。それが、格好良かった」。

といいつつ、実のところ、カヌーであればほかの都市や町、たとえばカナダでもよかったとの発言も。バリ島だった理由は「当時、すでに現地(バリ島)と交流を持っていた人がいたから」。カヌー博物館設立に関わった一人がもたらしてくれた縁でした。

「バリ島では、カヌーをつくっているかもしれない」。知っていること、もとい勝手に期待していたことはこれだけ。それでもバリ島に行ってみれば、不思議と縁が連なって、それこそ船が漕ぎ出すように話は進んでいきます。

引き合わせてもらったバリ島現地の人、日本語も話せるオカ・ウィディアさん。自身が経営するレストランの従業員の父が、カヌー職人であったこと。

たどりついたウブド郡は、絵画、石、銀細工やバティック(ろうけつ染めの布)などの伝統工芸を生業とする村が集まる芸術の地帯であったこと。「それぞれの村に工芸品があるんですよ。オカ・ウィディアさんの出身地ということで訪ねたマス村は、木彫りの町でした」

オカ・ウィディアさんがマス村出身であり、そして当時の村長の甥であったこと。これは、のちに海外都市との交流を考えていく美郷町の前進に、大きなひと漕ぎにもふた漕ぎにもなっていきます。

そんなことはまだなにも知らないこの時、1週間ほど滞在した初めてのバリ島。湿度が高く色の濃い町を、頭にカゴをのせたおばちゃんたちが歩いていく。ただただ、異国だった。はじめてみた光景を烏田さんはそう振り返りました。

カヌーがやってきた。美郷町、バリ島に出会う

「バリ島のカヌー、ジュクン完成」。平成3年5月号(No.323)、町の広報誌『おおち』の表紙を飾った見出しです。

オカ・ウィディアさんと、職人(上述と同人物)のワヤン・サルナさんを招致し、約1ヶ月をかけてジュクンの制作実演と進水式を実現。カヌーの展示や体験試乗会にカヌーの歴史を知るシンポジウムなど盛りだくさんの催しで、のべ2,000人が訪れるイベントとなりました(県外からの人含む)。町の人がバリ島の人、バリ島のものづくりと触れ合った瞬間でした。

またこの頃、日本では全国的に海外と姉妹都市提携をすすめることが時流に。それが後押しになり、美郷町でも「海外との交流をはじめていこう」という向きが強まっていきます。そこで「すでに交流をもったバリ島はどうだろうか」となったのは、自然なことでした。

当時の姉妹都市提携は欧米とのものが多いなかで、バリ島を選んだ美郷町。

「アジアという、自分たちの足元と近い、地続きの文化と交流をしてみたいと思ったんです」。交流を拓いていった当時の役場職員の一人、田邊積(つもる)さんは、いまだから言えるけれどと前置きして、当時から胸に秘めていた思いをこう打ち明けてくれました。

「バリ島は、近代化に流されずに儀礼を大事にする生活がありました。家族愛があり、村落共同体として強い。水路も町で守って世界遺産になっている*。町にあるものをみんなで守る力がある。そこから、私たちが学べることがあるのではないかと思いました」。

「町にある文化を大切に思う、誇りに思う、それをみんなで守る。特に、これからを生きていく世代に感じてほしいと思ったんです」と、烏田さんも。

*バリ島には、水路を町の組合で管理し、天候に左右されずに棚田に水を行き渡らせる「スバック」という水利システムがある。信仰とも結びついており、町民の調和で成り立っていることも理由に、世界遺産に登録されている。

マス村側の意思を確認するために、再びバリ島へ。オカ・ウィディアさんの協力でマス村の村長をはじめとする役場の人々に会い、互いの未来のために交流していくことを約束します。93年には、正式に友好提携に調印。初めてカヌー職人を招いてから、わずか2年後のことでした。

「ここでも楽しく生きていける町」にしたい

自分たち(バリ島)には、宗教に根ざしたものがある。音楽や踊りの文化など、欧米の影響に揺らがないものをもっている。そういったものを、見せていけます。

正式な交流の話を正式に持ちかけたときの、マス村側の意思と姿勢でした。

それは、美郷町を「ここでも生きていける」、そんな町にしていかなければという烏田さんや当時の役場の人々がそっともっていた思いに重なっていきます。

「自分の地元(美郷町)は人が少ない町、というのは子どもの頃から知っていました」。でも「それが嫌なことだとも、悪いことだとも思っていなかった」と、烏田さんは話します。地方は、人口を増やして産業を増やす、それが持続のためのいわゆる正攻法とされていることは知りつつも「じゃあこの町にそんな簡単に人口は増えていくのか?」と問われれば、そうは思えない。「それよりもまず大切なのは、ここに暮らしている人たちが楽しく生きていける、それをちゃんと築くことだと思ったんです」。

いまここに暮らす人、そして、これからもここで暮らす人。「ここに生きる人が、子どもたちが、自分の暮らす町にある文化に、そして町そのものに誇りをもって生きていけるように」。

「都会にでて働くという発想は普通にある。でも、『楽しい・楽しむ』の捉え方を自分で考えてつくれば、むしろ、ここにもある。ここでも生きていけるんだと思って欲しい」。そのためには「ものづくりが増えないとだめなんです。ことじゃなくて、ものです」。

ものづくりは一朝一夕では、小手先ではできない。だからこそ、限られた人が形だけの式典をする交流にはしない、という思いが早くからありました。役場や町議会がリードしつつ、民間を中心に据えるために国際友好協会を発足させ、町の人が文化的な交流をもてるように動いていきます。

最初に催した大規模な交流会は、調印の翌年94年。オカ・ウィディアさんと当時のマス村の長ライ・レグンさんをはじめ、村の宗教を司る区長、伝統舞踊であるトペンのダンサーや、その踊りのための面職人の5名が美郷町へ。芸能と互いのものづくりを見せ合いました。邑智鴨山太鼓と千原神楽団によるヤマタノオロチを観劇し、8匹の大蛇がとぐろを巻く大熱演に驚いていたことが、広報誌に残されています。

マス村も美郷町も、伝統芸能があり、そしてそのためのものづくりがある。それを目にし、実感することは、言葉では分かち合えない共鳴のようなものだったかもしれません。その後も折々に、友好訪問のために互いの町を行き来し、芸能、文化、技術など町にある“つくる”を起点にした交流も続けていきます。

偶然からはじまった交流のうえに、想いと確かな手触りが、いくつも積み重なっていきます。

思い出す、というより “忘れられない”

どうやったら町の人たち自身がバリ島にもっと触れていけるか――職人を招いて現地の石工技術で美郷町のトンネルにレリーフ(現存)を施してもらうなど、招致の催し以外にもさまざまな取り組みをしてきました。そのなかでも、町民同士の繋がりには「バリ島からの留学生」たちの存在が大きくあります。

2001年から2005年の間、邑智高校存続の政策の一環*としてもバリ島ウブド郡から高校生を招き入れており、留学生は美郷町の家庭にホームステイをして高校に通い3ヶ月の生活をおくりました。

*2009年 3月31日をもって廃校となった。

「最初は、無理だって言ったんですよ。でも、うちが無理だって粘ったら向こう(役場職員)も粘って、最後は粘り負け(笑)」。言葉の壁は大きい。外国からの、ましてや高校生という年頃の子を預かるなんて、2週間だって考えられない。最初はそう思っていたのに「3ヶ月なんてあっという間に過ぎてしまった」。

留学生の一人、アユさんとの生活を話してくれたのは、三上電器の三上正明さんと美紀子さん。2005年に最後の留学生を受け入れた、都賀西地区にあるお宅のご夫婦です(アユさんが「お父さん、お母さん」と呼んでいたので、本記事では以下、お父さん、お母さんで)。

アユさんが美郷町にやってきたのは9月でした。「11人家族で、みんなとても優しくて...。用意してくれた部屋からは裏の山がみえて、紅葉だったのを覚えています。私にとって、初めての紅葉でした」と、思い出を語るアユさん。

インドネシア語はもとより、英語も電子辞書をその場で引きながら単語を繋げてなんとか会話をしていく。そんな状態でも、気づくよりも早くアユさんが三上家に馴染んでいたことを「うちが大家族だったからだと思います」とお母さん。

「当時、妹家族も同居していたので、子どもたちが6人いました。そのうち3人はアユも通った旧邑智高校の生徒、それから小学生の男の子と女の子。子どもたちなんて、言葉がなくても身振り手振りでなんとかなるし、戯れては自然に関わり合っていましたから」。おじいちゃんおばあちゃんもいて、11人。食卓は全員「座敷にズラーっと並んで!」。アユさんもそこにくわわって、12人。毎日、晩ごはんは大体みんな揃ってともに食事をしました。最初は苦手だった刺身も好きになり、唐揚げは大の好物に。

「うちはほとんどずっとみんなで居間にいる家族だったんです、食事が終わったあとも。寝る時だけそれぞれ部屋にもどっていく。なにを喋ってたかは…思い出せないですけど、そこにアユも毎日普通にいて...。とにかくみんなで一緒にいた、って感じです」。三上家の次女で、当時、アユさんと邑智高校に通い、現在は役場で働いている恵さん。

同じお弁当をもって通学し、ともに家路を歩く。たまに犬の散歩にも一緒に出掛けたことを、アユさんは懐かしそうに話します。仲良くなった恵さんや恵さんの地元の友だちとは、いまでもグループ電話を時々する。

「当時は集まってお菓子食べながら話して...。なに話してたかなあ(笑)。本当に思い出せないんですけど、一緒にいた、って感じです」

お父さんもこう話します。「特別なことはしませんでした。とにかくうちの生活に入ってもらった。こちらが形式ばらずにしていたからこそ、アユも打ち解けられたのかもしれません」。「そうそう、気づいたら、食卓にも持参したインドネシアの辛いソースやらなんやらだすようになって。最初は遠慮して出してなかったんだけれども、それもいつの間にか普通になって(笑)」と、つけ足すお母さん。

家族の賑やかな平日に巻き込まれていく。当時小学生だった三女が陸上をやっていたため、その応援にアユさんもくわわってみんなで行ったといいます。「いつもみんなで、車2台で大移動(笑)」

日々は過ぎて、季節は産業祭の頃。神楽も家族みんなで見にいき、またアユさんも地元の伝統舞踊を学校や行事で披露することもありました。町に伝統があること、それをみんなで続けていることが「自分の町と同じだと思いました」とアユさん。「大都会では感じることのできなかったことだと思います」、とも。

滞在の最後のほうこそ遊園地やスケート場、着物体験などに出掛けたものの、ただアユとの生活があった、と三上夫妻は繰り返します。

特別というよりは、ともに暮らした時間がある。本当の家族ではないけれど「身内、です。いつの間にか娘がひとり増えてました。そろそろいい人はいるのかなあ、とかも気になるし(笑)」と、お母さん。その横でお父さん、うん、と黙って頷く。

アユさんがバリ島に帰ってしまう前の晩は「同じベッドで一緒に寝て『帰っちゃうんだね、さみしいね』、って二人で泣いた記憶があります」と、恵さんが少し照れながら教えてくれました。アユさんが帰ってからも、誕生日には国際電話をかけて11人で電話をまわしてお祝いを伝えていたそう。

「忘れて1、2日ずれちゃう年もありました。いまでは、思い出すというよりは普段からよくアユからメッセージがくるので」。SNSによって連絡はだいぶ取りやすくなり、恵さんを通じて三上家にアユさんの近況が伝わるようになりました。

実際にバリ島にいったことがあるのは、恵さんだけ。それでも三上夫妻は、バリ島は「大切な場所です」と言います。それは「アユが暮らしているところ」だから。インドネシアやバリ島のテレビ番組があれば、アユが映らないか、と期待する。現地のニュースが流れれば、心配もする。

「忘れられないです」。三上さん一家、そしてアユさんが漏らした同じたった一言に、すべてが詰まっているように思います。思い出すのではなく、あの日々からずっと続いている繋がり。現在は医師として働いているアユさんですが、日本人の患者さんが来るたびに美郷町を想う、と言います。

三上家のみんな、学校の友だちに先生、それから、すれ違えば声をかけてくれた町の人たち。一つひとつを覚えていて「いつでも心にある存在です」。

大切な人が暮らすところ。だからいまでも大切な場所。そんなふうに、バリ島と美郷町は互いの誰かにとって、確かな繋がりのあるものになっていました。

そういった小さくもかけがえのない関係を含む文脈があったからこそ「いま、そのうえで自分たちが新しいことに挑戦できています。それがなければ、バリ島からきた自分たちの挑戦は地についていなかった」とは、田中利典さん(以下、としさん)と、紗江さん(以下、さえさん)。バリ島との交流に惹かれて、2020年8月に美郷町へ家族で移住してきました。

いま、30年の交流の土壌に、新たな芽がではじめています。

もう一度挑戦するなら「自分らしくできる、この町で」

「最後は、子どもの一言が後押しになって決めました。『ここ(美郷町)は、バリに似てる。おんなじ色や』って」。美郷町に家族で移り住んだ田中さん一家。としさん、さえさん、それから長男、次男、長女、次女の6人家族です。

現在は、美郷町で「サンバルづくり」に勤しむ日々。サンバルとはバリ島の食材を使ってつくる香辛調味料で、現地の家庭には必ずある “ひと味”。バリ島の食卓の味を美郷町の素材でつくり、全国に向けて販売しています。

移住前は、バリ島で20年ほど生活を送っていた田中夫妻。さえさんは、竹のガムラン「ジェゴグ」に惹かれて何度も通ったのちに本留学へ。わずか4年後には現地で起業(バリ島でのペットサロン第一号を開きました)。

その後は、二人が同時進行で着手していたクッキー工房が軌道にのり、本格的にそこにシフト。クッキーはバリ島の聖獣バロンの顔を型取ったもので、原材料を地元産にするなどのこだわりもあってお土産として人気を博し、わざわざ工房まで人が買いにくるほどに。

ヨガとビーガンブームの到来によって欧米人の観光客が増える頃には、先んじてそれらに応えるカフェをとしさんが中心となって始動します。現地の潮流も感覚で捉えながら、自ら仕事をつくり現地との関係を築いてきた二人です。

「最初は、美郷町でもなにか地元のものやストーリーを活かして地域を盛りあげていくお土産開発をやろうと思っていたんですよ。それなら自分にできるから」。けれど、「これだ!」と思えたものを進めていくものの、なかなかうまくいかない。商品自体は試作を重ねて絶対の自信作ができたが「なんでか、歯車がうまくはまっていないというか、動きだしていかなかったんですよね」。

そんななかでふいに歩みをみせたのが、サンバルでした。

「思ったよりもだいぶ鬼辛が人気でびっくりしてます(笑)」と、としさん。

「うまい。これ、ふるさと納税でやってみません?」。自宅で普段からつくって食べているサンバルを役場の人に出してみると、そんな答えが返ってきた。サンバルを起点としたビジネスも考えてはいたものの、美郷町に移住してみると想像したよりもバリ島との交流は町のみんなに知られているわけではないことがわかり、それではサンバルなんてまだ数年先、と考えていたそう。「でも、じゃあ、って思ってやってみた。そしたら、これや、って」。

これや、には、品の出来栄え以上に、手応えと喜びを見いだせる部分があったから。それは「地元の人と一緒につくれること」でした。

ほかの起業アイデアで直面していた壁の一つは「手伝ってくれる人がなかなか見つからない。全部、自分でやるしかない。過疎地域の現実に直面しました」。自分たちだけでは、どうしたって広がってはいかない。サンバルが突破の兆しをみせたのは、さえさんが所属していた町の薬草研究会にありました。「薬草の粉末のサンプルをくれるんですけど、それがめちゃくちゃおいしくて、サンバルに使えると思ってやってみたら、その通りで」。ここでサンバルをつくるなら、地元の薬草や野菜をどんどん使ってつくってみたい。

閃いてからはどんどん進んでいきます。サンバルに使う唐辛子は地元のおばちゃんの畑にひとつうねを増やしてつくってもらい、にんにく、野菜は地元の農家さんが育てたものを使っていく。人手が足りない地域だと思っていたら「全然、そんなことなかった。この町には育てるプロがたくさんいたんです」。

地元の作り手たち

サンバルに使う唐辛子をつくってみたいといえば、あちこちからアドバイスが飛んでくる。さえさんが美郷町に移住した当初から関わるコミュニティにいたのは、多くの高齢者農家さんたち。「いまも農業をやってるプロです。でも、つくったものが余ってしまう。そうすると『これあげるけど、捨ててもええけんなあ』って、そんな感じなんです。これは『もったいなさすぎる!』って」。

育てるプロがいれば、採集のプロもいる。「山にばーっと生えたみょうがをつんできてくれたり。あとは、山に入れば食べられる山菜の見分けかたを教えてもらえます。知識も経験も、現役」。

野菜の行き場があることで、農家さんもつくりがいを感じる。これで収益も生めたら、すごいんじゃないか。「臨時収入じゃないですけど、お金が入る。そういう実感も毎日に繋がっていくじゃないですか」。

ただの商品をつくって売るに止まらない、町を巻き込んだいいサイクルがつくれたら。いつの間にか、町の人、町のこれからに関わるビジネスのアイデアへと確実に広がっていました。「この町のおじいちゃんおばあちゃん笑顔じゃん、うれしいじゃん、って」。

入れてある袋はさまざまで、この日は「暮らし名人」とかかれたもの。

自分たちが活躍できる土台は、美郷町にあるんだろうか。

移住してそこにあるものを急に勝手に変えていくのではなく、受け入れてもらってはじめてできることがある、と考えていた二人。「そういう土壌はあるのかって、そこが一番大事だって思ってたんですけど、あった」。あった、というよりは、ちゃんと見つけた。

バリ島からの移住を決めた理由はいくつかあるなかで、大きかったのは「日本でも挑戦したい」という思いだったと言います。「今度は、日本で挑戦する姿を子どもたちに見て欲しい。そういう思いがありました」。

なにかをはじめるなら、はじめる余白のある地方で。最初からそこだけは決めていた二人。調べてみると「まさか日本にバリ島との姉妹都市があって、それも起業を大胆に支援しているところがあるなんて」。家族の事情やタイミング的にもはや啓示のようなものだと思うほどだったそうですが、とは言っても大きな決断。何度も下見と会話を重ねながらもいくつかの候補地で決めあぐねていたところ、ぱっと晴れ間をさすように決めてくれたのが、子どもたちの迷いない言葉でした。

移住前、バリ島でクッキー工房をまわしていたときも、地元の人と働いていた二人。その多くは子育てを終えた地元のおばちゃんたちでした。「女性が働きものなんですよねえ」と、としさん。

「でね、あっち(バリ島)では宗教と儀式が第一でしょう。だから冠婚葬祭があれば同じ村の人はみんな一緒に休むんです、明日納品だよと言っても『そうはいったってあそこの人のお葬式だから』って。それで、じゃあ仕方ないと違う村のおばちゃんを探して。あとは、おばちゃんたち、検品作業が『見えん』って言うから、そしたら若い人を探して」。ほんまに大変だった、というさえさんですが、そう話す表情は終始笑顔。その土地のあり方に柔軟にあわせながらやってきました。

もっとつくる、もっと関わる

今年1月、初めてインターネットで販売をかけたサンバル300個は、わずか8分で売り切れ。現在は月に2回、大和村の頃からある地域で共有する製造所でサンバルをつくっています。これからの目標は、週に100瓶をコンスタントにつくっていくこと。

「サンバルをやりはじめて、バリ島とも地続きでいられている感覚が、いまあります。自分をだしていい感じになっている、というか。バリ島にずっと軸足があって、それをしっかり出せているという感じです」。そしてそれは、バリ島と美郷町が姉妹都市だったからできている。

「ぼくらが勝手にやったって、なんでここ(美郷町)でそんなことしてるの、てなっちゃうじゃないですか。でも、そうじゃないから」

今後は、定番にくわえて地元の旬のものを使った季節のサンバルにも挑戦してみたいといいます。「このあいだ、移住後はじめてバリ島に行って、クミリ(ナッツ)のサンバルのレシピを聞いてきました。『クミリならいいレシピがある』という現地の人に教えてもらって。家庭ごとにあるんですよ、我が家は〇〇のサンバル、みたいなのが」。それを教えてもらって、美郷町で採れる季節のものを使ってつくってみたい、と話します。

やってみたいことが、まだまだある。「とにかくサイクルをあげて拡大したいです。受け皿が大きくなればそれだけ地元のものを使えるし、喜びが増えるじゃないですか」。製造や発送など、もっと地元の若い人たちとも協力していきたい、とも。

「楽しくやってたら人が集まってくるかなって思うので、楽しいのが一番ですね」

美郷町でのサンバルビジネスは、二人の言葉でいうところの「お宝探し」。山に入ればみょうが、ノビル、多様な山菜。畑だってたくさんある。そしてこの地域には、熟練光る、つくる技術がある。

田中夫妻をみていると、ビジネスというものは、しっかりと人の手の温度を通して日々その土地にあるものを活かし続けること。そんなシンプルで実直なものでもあるのだということを、思い出します。

祈るように。音楽づくりと町づくり

もう一つ、美郷町に大きく動きはじめているものといえば、バリ島の民族音楽ガムラン楽団・舞踊団です。楽団は結成からわずか1年と数ヶ月で、団員40人という全国最大規模に成長しています。

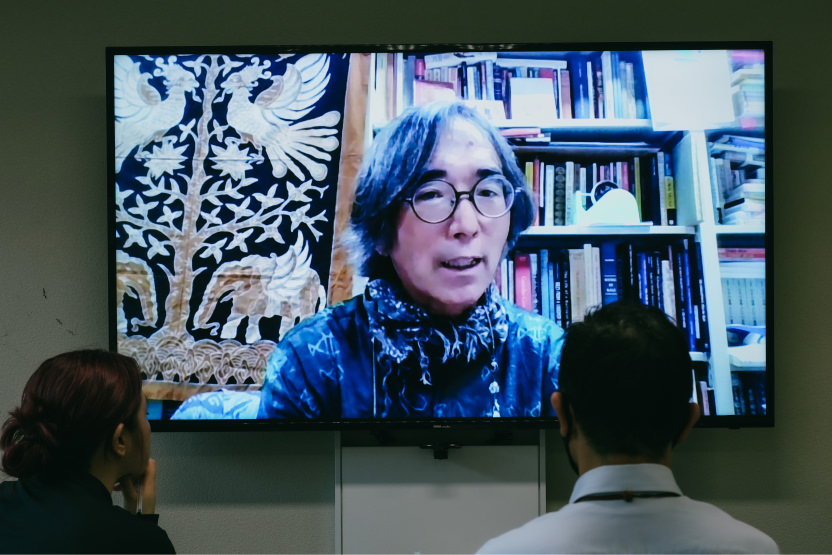

「美郷町は、変わった町です。いい意味で言っていますからね」とは、昨年からガムランを通して美郷町と関わる梅田英春先生(以下、梅田先生)。民族音楽の研究者で、特にバリ島の芸能には造詣が深く、自身もガムラン奏者。一昨年、私財のガムラン一式を美郷町に譲りました。時々、浜松市から自ら足を運んで演奏を教えにもやってきます。

なぜ、いまバリ島の民族音楽ガムランを、美郷町で――。この新しい芽吹きは、音楽づくりを通した新しい町づくりそのもの。

バリ島の伝統民族音楽「ガムラン」。大中小20以上の銅羅(どら)や打楽器を用い、村の人たちが集まって演奏することで継承されています。音楽大学に通う梅田先生が、初めて現地に赴いてその演奏を目の当たりにしたのはもう40年ほど前のこと。「それまで自分が学んでいた、五線譜の西洋音楽とはまったく違うシステムの音楽があった。カルチャーショックでしたね」。大勢の生活者が、一糸乱れぬ演奏をしていた衝撃について語る言葉は、まるで昨日のことのように熱を帯びています。

ガムランの魅力とはまさに「普通に生活をする人の手を通して成り立っている音楽」であることだと言います。ガムランは音楽の専門家が作ったものではなく、楽譜もなく、音楽のプロが生業とする音楽ではない。「村に普通に生活する人々――昼間は畑で仕事をする人やその子どもが、夜集まって夜に練習していた。でもその演奏は、もうすごいんですよ。プロじゃないけれど趣味のものではないんです。ガムラン音楽をふくめて、それが生活なんです」。

美郷町が楽団「Misato Sali(ミサトサリ)」を結成し、ガムラン演奏を始動させたのが2021年9月。美郷町内にバリ島の文化や様式をもっと取り入れていけないかを模索しているところ、誰よりも早く協力の返答を寄越してくれたのが、梅田先生でした。

過去にも東京をはじめとするさまざまな地域でガムラン音楽のコミュニティづくりに携わってきましたが、美郷町で育ちはじめているガムランには「別の可能性がある」と言います。

「そもそも面倒なことですよね、町の人たちが予定をあわせて集まらないといけないんだから。いってしまえば、縛りでもある」。ガムランを繋いでいくたった一つの方法が、地域の人たちがやり続けること。それを言い換えれば、練習をすることは住民同士の関わりを持ち続けていることでもある、ということ。バリ島では、練習する人もそうでない人も、たとえばお茶を用意したり見にくるだけの人も含めて、寄り合い、コミュニケーションをする場になっているのだと言います。

「楽譜があれば一人で練習できるけれどもガムランはそうはいかない。集まって初めて、音楽が成り立ちます」。ここが、たとえばロックを趣味でやるのとは違い、また都市部において趣味でガムランをやるのとも、まったく違う、と梅田先生。

「美郷町が本気でガムランをやろうとしていることが、関わっているうちに伝わってきた。美郷町だったら、バリ島本来のガムランと近いことができるんじゃないかと思っているんです」。

信仰と儀礼を濃度はあれどいまでも生活の軸におくバリ島において、日常の催事でガムランは欠かせません。「たとえば村でお葬式があれば、その村のガムランが必要です。USBメモリーに入れて流すなんてものではダメで、村の人がそこで演奏するオリジナルのガムランがなくてはならないんです」。

ガムランを演奏する“音楽のコミュニティ”をつくるのではなく、音楽で“地域コミュニティ”をつくることが、美郷町ならできるのではないか。バリ島が、ガムランを通じて地域の結びつきと文化を守り続けているように。

「ここで大事なことは、美郷町とバリ島が今日まで長い関係性を持っていたからできていること。いくら伝統音楽とはいえ、突然どこかの町に“バリ”が登場してもあんまり意味がないでしょう。伝統音楽を通じて、美郷町はどんな町になっていくのか、とても楽しみなんですよ」

梅田先生が美郷町への協力を決めたひとつには彼の存在が。

「とにかく真摯で熱い人。そこに惚れたことが大きいです」

梅田先生も予想していなかったというのは、ガムランをやるために県外からも美郷町に人が集まっていること。「はじめは地域の人が集まってやっていくことを考えましたが、蓋を開けてみると外から入ってきた人たちと中の人たちが一緒にやるようになっている。これは一つの驚きでした」。

ガムランが、人が美郷町へと関わる媒介として少しずつ機能しているのかもしれません、と、ガムラン楽団の活動をサポートする役場の岩谷課長補佐も、そう言います。

ガムランを通して美郷町の人に伝わってくることは、その音のようにさまざま。たとえば、ガムランの楽器を譲ってもらえば、通例に従って楽器のためにお祈りを捧げる。生活の心や様式も、また備わっていっていく。

現在、美郷町の美郷ガムランはテレビ出演や取材、また演奏会に呼ばれることも増えてきているといいます。新しいことへ繋がっている実感がある、と岩谷課長補佐。昨年は、美郷町にとってだけでなく、バリ島現地にとっても初の試みとなる「海を隔てた美郷町の舞踊団と、バリ島のガムラン楽団が共演する」を実現させました。

梅田先生はこう言います。「演奏している、そのことが『町づくり』をしている。楽団の参加者たちがその自覚を持ちはじめると、いいですよね。ただガムランをやっているのではなく、実はガムランを通して『美郷町を新たにクリエイト(創造)しているのだ』と」。

ガムランを演奏することで「自らが町をつくっていく」という心を少しずつ育んでいく。それがまさに、音楽を通じた社会創造ではないか。「自分たちはガムランを演奏している。一人ひとりが主体性をもってやっている。楽譜も指揮者もいない音楽を、地域の共同体でつくりあげていっている。そのことがもう、町を成長させていくことに繋がっているんです。音楽をつくって、町をつくっているんです」。

地道に続けていく人がいることでしか成り立たない町づくり。もともと美郷町には生活と結びつき、絶えない参加で続いてきた芸能、神楽がありますが「そういった、すでに美郷に息づいてきた、“生活と結びついた軸”を再確認することでもあると思っています」。最後にこうつけくわえました。「音楽のプレイとは、文字を変えれば祈り(Pray)なんですよね」。

ガムランを通して、町に小さな祈りを取り戻していくように。あるいは、かかさずに水やりをするように、止めることなく育んでいく。美郷町なら、できるかもしれない。

「ちなみにみなさん、実力はまだひよっこですよ。だからみなさん、まだまだここから」。無限に磨いていける音楽があるということは、つまり町をつくっていく無限の可能性をもっている、ということ。梅田先生の笑顔は、そう念押ししているように映ります。

海を越えて照らしあう。小さな光を繋げた先に

人が少ない、ものが少ない。それはマイナスじゃない――。

「自分がある程度、主人公になって動いて、動かす。遊びにしたってなにかやろうと思ったら、ここにはないものが多いから、自分たちではじめないと」。そう話してくれた烏田さん。

ものを選ぶ選択肢は少ないけれど、「つくる」という選択肢が、当たり前のようにある。楽しく暮らす、を自分で考えていく。難しさももちろんあるけれども、「楽(らく)」だけじゃないあらゆることが秘められていて、その実感を自ら掴んでいけることは、また別の豊かさでもあるのかもしれません。

守れるものがある、つくれるものがある。活かされて、また活かす機会がある。

バリ島との30年の月日とは、町にあるものを見つめて、守って、つくる、を繋げてきた時間です。美郷町のいいところは、ここに、いろんな人がいること。

つくる人が増えれば、新たにつくる人や、もう一度つくるひとがいる。ものをつくる人が増えて、活かしあう道が増えていく。それは、町の創造性をさまざまに考え、つくっていくことそのもの。

海のむこうと一緒に、その根底の“つくる”、をやってきた。いくつもの想いと祈り、光りを絶やすことなく積み重ねた日々の先に、いま、美郷町はあります。