正しさよりも、“好き”。「変わるものは変わる。想う人たちが、それぞれのやり方で伝えていく」美郷町の郷土芸能・神楽

火曜日の21時。美郷町、旧大和村の山に入っていくと、真暗闇に灯りを漏らす小さな建物があります。ドン、ドン、ヒュルラ、ドン、ヒュルリ、チャン、チャン、チャン。祭りの音が聞こえてきます。

美郷町の伝統芸能「神楽」の練習場に集まっているのは、10代から70代までの町の人たち。特別な先生はおらず「みんなで教えあう」。そうやってこの町に、もう150年続いてきました。

「子どもの頃から通って、自分で覚えます」

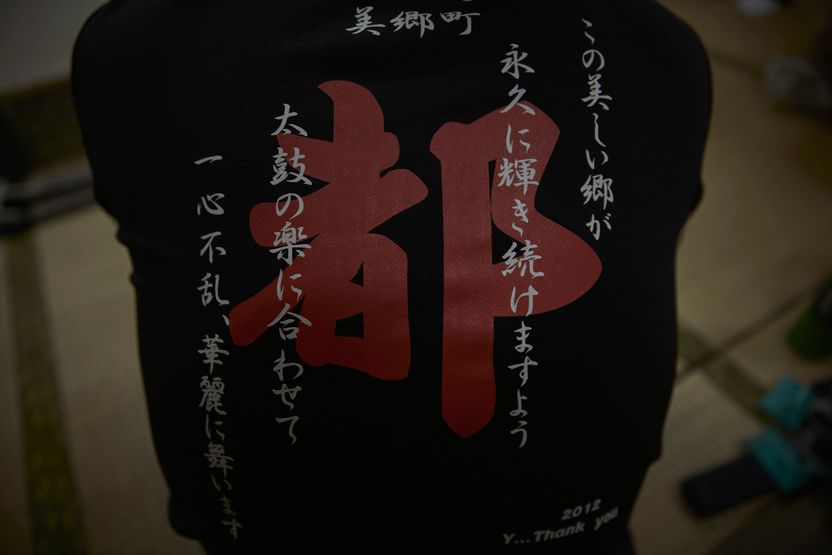

この日、都神楽団の練習場に集まっていたのは14人程。扇風機のまわる練習場で、Tシャツに汗を滲ませながら、舞う、たたく、吹く、鳴らす。合間、一人にカメラを向けると「あ、やめてー(笑)。俺、夜勤明けなんですよ!」。舞子頭を務めていて、神楽団に入ってもう19年だそう。団員たちは仕事のあとに集まるため、練習のスタートは遅く、火曜と木曜の21時から2時間程。

さすがに毎回は難しいけど、と前置きして「でも、来られる日はだいたい来るっすよ」。軽い煙草休憩を挟む若手たちは、「前は金曜日だったんすけどね、金曜に練習、ようやらんじゃないですか(笑)なんで、木曜になりました」と、気張らない感じ。

島根県に根づく伝統芸能、石見神楽。もともと、地元の奉納の儀式(祭り)として宮がやっていたものを大衆化していき、現在は、美郷町内だけでも、都神楽団、千原神楽団、乙原舞子連中、地頭所神楽団、都賀西神楽保存会、都賀西こども神楽と6つの神楽団が存在しています。

年間、3月から11月にかけてこなす公演は30ほど。特に秋は、“神楽がなければ祭りじゃない”。町中の人はもちろん、県外からも人が集まってきます。

練習していたのは、近く公演を控えているという「恵比寿」「紅葉狩」「大蛇」の演目。大蛇といえば、1964年の東京オリンピックで蛇を八頭登場させた「八岐大蛇(ヤマタノオロチ)」を公演してから、島根県といえばの代表演目。今年は日本遺産にも登録され、いわゆる伝統芸能である神楽ですが、興味深いのは、町の人と、町の生活との距離がとても近い、ということ。

団員の人たちに練習についてを聞いてみると、「子どもの頃から神楽を見に行って、まだ神楽団に入れる歳じゃないから、追っかけして覚えて。くっついてまわってたら、やってみいってやらしてもらって」。

「僕もそんな感じですね。てか、みんなそうです。見て覚える。表舞台に出るまでは5年かかりました。手取り足取り教えてもらうということではなく、見て覚えて、舞ってみる。やっとるうちに、演ればやるほど上手くなる」。「まずは下積みというか、裏方やるでしょう。ずっとやってれば、台詞も頭に入ります」。

台本は「基本見ません。確認のときだけです」

「いる人で練習するし、公演も出られる人でやっています」

同じ日、この練習の前に会っていた、昭和の頃から神楽の会を発足させて活動をしてきた高橋龍夫さんと波多野祐康(ゆうこう)さんの話を思い返す(「歳?二人とも80にちょっと手の届いとらん79歳、同い年」)。

「昔に神楽やっちょった先輩ら、山に木を切りに仕事にいくじゃろ、その前に神楽、そのあとに神楽。そんなふうにやっちょったね」。神楽団の熟練か神楽好きの年配に習いにいき、自分たちで練習。見よう見まねで覚えて、独学する。「“ナガハタのおっさん”が蛇を見つけて、『蛇をつついたらどがあな格好するかいなあ?』と大蛇の練習の参考にしてなあ。あがあにして勉強したんだなあ!」

150年にわたって、伝統の神楽を美郷町に伝えてきたのは、特別に限られた人でなく、この町で普通に生活を送る「神楽が大好きな」人でした。そしてそれは、いまも変わらず。

古い着物を解いて。何度も“再スタート”した神楽

もともと宮の神職が舞っていた神楽を、一般の人が娯楽のために舞えるようになったのは、明治初期。ここから、町と神楽の歴史がはじまります。

三人の人が宮に習いにいき、それをまた町の人に教える。その連鎖が繋がって、町の人々で神楽ができるようになっていきました。大八車に衣装を積んで、舞いに行って、帰ってくれば夜が明けている。そんな時代。その頃の奥さんらは、難儀だっただろうなあ、と高橋さん。「だって、夫が忙しい秋に出てって、神楽しにあちこちまわってしばらく帰ってこない。百姓ができんよ!ゆうてなあ」。

神楽といえば、煌びやかな衣装と迫力の面。ずっしりとした金の地の、豪華な刺繍を施したものを触らせてもらいました(一着200万円と聞いて手がすくむ)。過去には、この“衣装がない”局面が大きく二度、ありました。

一度目は、高橋さんを含めた地元の四人が、神楽を保存していくために、会(都賀西神楽保存会)を発足した昭和50年。「昭和27年、大きな水害があって、それでずっと貯めていた衣装と神楽の道具が全部、失くなってしもうて。神楽団の勢いも途絶えてしまってなあ」。せめて地元の祭りは、自分たちの神楽で奉納できるように、とスタートをきるも、「衣装がないけえ」。

「だけ、そこで女の方々、団員の奥さんが古い着物を解いたり帯を解いたりして、団員の衣装を縫ったり。道具も団員が工夫して作った。ハギレを持ってきて器用な人に袴作ってもろうて。そういったところからスタートした」

二度目は、現在の都神楽団の前身となる神楽同好会をはじめようとした、平成の初期。これまた、「素人ら含めてみんなで神楽やろう!ゆうて。でも、まったく衣装がないんだけえのお」と波多野さん。

「さあ、どうやって衣装を手に入れようやあ、と。古い神楽団の団長さんのところに『古い衣装で使わんのありゃあしませんか』ゆうてよう歩いた」。「あげられんなあ」と「でも、欲しいなあ」を何度も繰り返して。それでもなんともならずに、最後は銀行でみんなでお金を借り、鬼を3つ、神を3つ、姫にひょっとこ、「これがあれば、だいたい何でもできる」を揃えました。さらに、そこからしばらくは「一人、月会費1万円」。

また、神楽をやる人がうんと減った、というときには「わたしらにもやらせて欲しい」と直談判した女性もいました。「わたしらは栗原(地区)なんだけどねえ、神楽がなくなって見れなくなったら困るけえ。うちらも入れてえて頼んだのよ。そしたら、世話焼きの人が神主さんに聞いてくれて『大丈夫ですよ!アマテラスオオミカミは女でしょう、女が舞うて悪いいうことはないけ、ぜひやってもらいなさい』って。それから14、5年はやったねえ」。

神楽をどうしてもやりたい自分たちが身銭を切って、神楽を見たい町の人が協力をして、なんとかやってきた。このあたりの話は、「忘年会で、酒飲むと出てくるもんです(笑)」だそうです。

「おもしろないわあ」じゃ仕方がない。楽しんで伝えて欲しい

神楽の演目の筋書きはずっと昔から伝わっているので、本筋は同じ。それでも、各団に“追っかけ”が存在するほど、それぞれ独自の技と味わいがある。

「舞の基本の所作が違います。同じものをやっても団で違うものになる。それに、僕らは新舞をちょくちょく変えていくので、ずっとやっていない人が来たら何やってるかわからんかもしれん」と、言うように、団に伝わる神楽は日々、新しくなっています。

古くから伝わる旧舞から、ショーの要素が強く、より派手な演出の新舞がどんどん進化しているいま。「旧舞をマスターして、そこから新しいことやってくれたらそれが一番ええんだが、なかなかそがなことにはならん。でもなあ、それはそれでええと思わにゃあな」。

子どもたちに神楽を教えている高橋さんと波多野さんは、こうも言っていました。「子どもらに、旧舞はこうでこうでなんてしても『それじゃあおもしろないわあ』て言うたんじゃ、なんと身も蓋もない(笑)。いまはビデオをみて、こんなことがしたい、これがいいっていうのがあるから。やりたいようにさせにゃあな、楽しくなければやれん」

伝統の正しい姿にこだわるよりも、その時の純粋な“好き”を集めて、その時にできるやり方で、いろんな手をとおして伝わってきました。「伝統」だけれど、その字から想像するよりもずっと気さくで、ただ「お祭り」という言葉には仕舞いきれないほどの熱もあって。

「裏方でもやろうかと思うけど、大事なときに(幕を)パッと閉めて、開けなきゃいけんし。もう前から応援することくらいしかできんなあ」。波多野さんはこう続けます。「だけ、いつやめてもええのだが、神楽が好きだからまあやりきれんこお、いつまでも邪魔しよる」。

「昔は傘紙がありゃ、折って色塗って結わえて面にして。らっきょうの葉を頭に被ってカツラにしてなあ。神楽がやりたくてやりたくて、倉で舞って遊んでなあ」。そばで聞いていた若手は「何も変わらんす、それも。だけえ、多分続いてるんすね」と、練習の休憩中と同じ調子で返す。

こつこつと土地を耕すように紡がれてきた、郷土芸能の神楽。あの時、解いた着物で結びなおした想いは、今日まで繋がっているように思います。そして、神楽があるからこそ、いま町に生きる世代たちが一つに繋がっています。江の川ともう一つ、美郷町のもう一つの大切な水脈のような存在が、神楽というものなのかもしれません。

■取材協力:都神楽団、千原神楽団、都賀西神楽保存会、都賀西こども神楽のみなさま